王国の第八王女、エレオノーラ・ルシアン・フォン・アルトハイムは、静かな書斎の中で難しい顔をしていた。机の上には、見慣れぬ魔導書が広げられている。その名も──《LM Studio》。

「……ついに見つけたわ。私が自立するための鍵を」

第八王女という立場は、王家の中でもあまり期待されないものだった。上には優秀な兄姉が何人もおり、王宮での役割も期待もほぼ皆無。だからこそ、エレオノーラは決意したのだ。

「このまま埋もれるくらいなら、自分で未来を切り開くしかない!」

目指すのは、最先端の魔導技術を駆使し、自分の力で生きること。

だが、問題は山積みだった。

「そんな大変なことしなくてもいいのよ。」 「なぜ第八王女がそんなことを?」 「どうせすぐに飽きて投げ出すだろう」

そんな声を背に、彼女はとある魔導商会の門を叩いた。

「おい、そこ。何を突っ立っている」

鋭い声が響く。

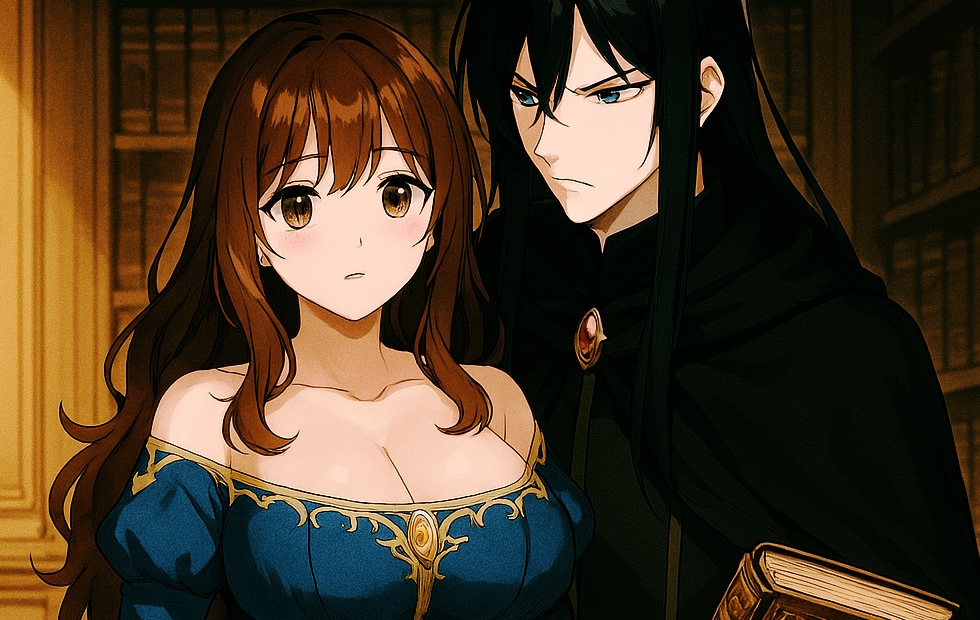

振り向けば、黒髪をなびかせ、深い青色の瞳を持つ青年が立っていた。リヴェル・フェルノート──この商会の天才魔導師であり、かつてはただの平民だったが、魔力の才を武器に成り上がった男。

「新入りか? 王族だからといって特別扱いはしないぞ。ここでは実力こそがすべてだ」

その言葉に、エレオノーラはにっこり微笑んだ。

「もちろんですわ。私も王家の名に頼らず、一から学びますもの」

「……ふん。お前のようなお嬢様に何ができるか、見ものだな」

そう言い捨てた彼は、書架から一冊の分厚い魔導書を取り出した。それは、ローカル魔導AI《LM Studio》の起動法が記された書物だった。

「お前がこれを理解できるか、試してやる」

これを読み解けば、かつては巨大な王宮の魔導院でしか扱えなかった《大規模言語魔法》を、手元の魔導端末(Mac)で起動できるのだ。

エレオノーラは、手元の魔導書を抱えながら、その深い青の瞳を見据えた。

「見ていなさい、リヴェル。私は必ず、この魔法を自分のものにする!」

彼は嘲るように唇を歪めたが、その目には一瞬、別の感情が浮かんだように見えた。だが、エレオノーラがそれを見とがめるより先に、彼は踵を返す。

「勘違いするなよ。俺はお前に興味があるわけじゃない。ただ、無駄に誇り高い王族が挫折するのを見届けたいだけだ」

彼の冷たく突き放すような言葉に、エレオノーラの胸の奥がちくりと痛んだ。

(どうしてそんな言い方をするの?)

それでも、彼女は気丈に微笑む。

「ご心配なく。私は簡単には挫折いたしませんわ」

彼は一瞬だけ驚いたように目を見開いたが、すぐにそっぽを向いた。

「ほう。なら、見せてもらおうか。その覚悟をな」

それからの日々、エレオノーラはリヴェルのもとで過酷な修行を積んだ。彼の指導は容赦なく、何度も心が折れそうになった。

「違う。お前はまだ魔力の流れを理解していない」 「そうじゃない、何度も言わせるな」

厳しい叱責のたびに悔しさが込み上げたが、それ以上に、彼の言葉の奥にある優しさに気づき始めていた。

「……どうして、そんなに厳しくするのです?」

ある夜、灯火の下で彼に問いかけると、リヴェルは珍しく黙り込んだ。そして、低い声でつぶやく。

「お前が、途中で投げ出したら困るからだ」

彼の横顔を見つめながら、エレオノーラの心にこれまでとは違う感情が芽生え始めていた。

彼の冷たい態度の裏には、何か理由があるのかもしれない。もしかすると、かつて彼も同じように、己の無力さに打ちひしがれたことがあるのではないか──?

彼の厳しさの中に、時折見え隠れする優しさ。その微妙な変化に気付くたび、エレオノーラの心は揺れ動いた。

「お前、やっと少しはマシになったな」

そんな彼の言葉に、心の奥がじんわりと温かくなる。

「ありがとうございます、リヴェル。あなたのおかげですわ」

彼はわずかに頬を染め、目を逸らした。

「……勘違いするな。ただ、お前が情けないままだと俺がイライラするだけだ」

彼のぶっきらぼうな言葉に、思わず笑みがこぼれる。だが、それと同時に彼女は思った。

(もっと知りたい。この人のことを──)

こうして、第八王女のAI魔導の旅が幕を開ける。

このお話は、Mlstudio Llm Mac が元ネタだよ。エレネオーラがLM Studioをつかいこなせるがきなるね。